agu_NEXT(アグネクスト)代表パーソナルトレーナーの安久 友規(アグユウキ)です。

気になることやもう少し知りたい方、頼ってみたいと思った方はライン登録へ

公式アカウント登録下記の画像をクリック

「お酒を飲むと胃がムカムカする」「空腹で飲むと酔いやすい」—こんな経験、ありませんか?

この記事では、胃の働きとともに、アルコールの吸収の仕組みについて分かりやすく解説します。

健康的な飲酒習慣のヒントにもなりますので、ぜひ最後までお読みください。

胃は消化器系の中でも重要な臓器で、主に次の3つの働きを担っています:

• 消化酵素(ペプシン)と胃酸によるたんぱく質の分解(消化)

貯める食物の消化にかかわっている胃液には、pH1~2の強力な胃酸や、消化酵素などが含まれています。

胃液は、常に分泌されているわけではなくておいしそうな食物を見たり、おいしそうなにおいをかいだり、実際に胃に食物が入ってきたりすることで、その刺激を受けて胃液が分泌され、食物が消化されるのです。

• 内容物を少しずつ小腸へ送る

・食べ物を一時的に貯める

食事と食事の間に時間をおけるのも、胃が貯蔵庫になっているおかげです。

そして、食物といっしょに入ってくる病原菌などを殺菌して、なるべく体にとり込まないようにしたり、熱いものや冷たいものを食べたときに、それがそのまま腸に行かないように温度調節したりするのも胃の重要な役割です。

また、胃の内部は「胃粘膜」という粘液層で守られており、胃酸の刺激から自分自身を守っています。

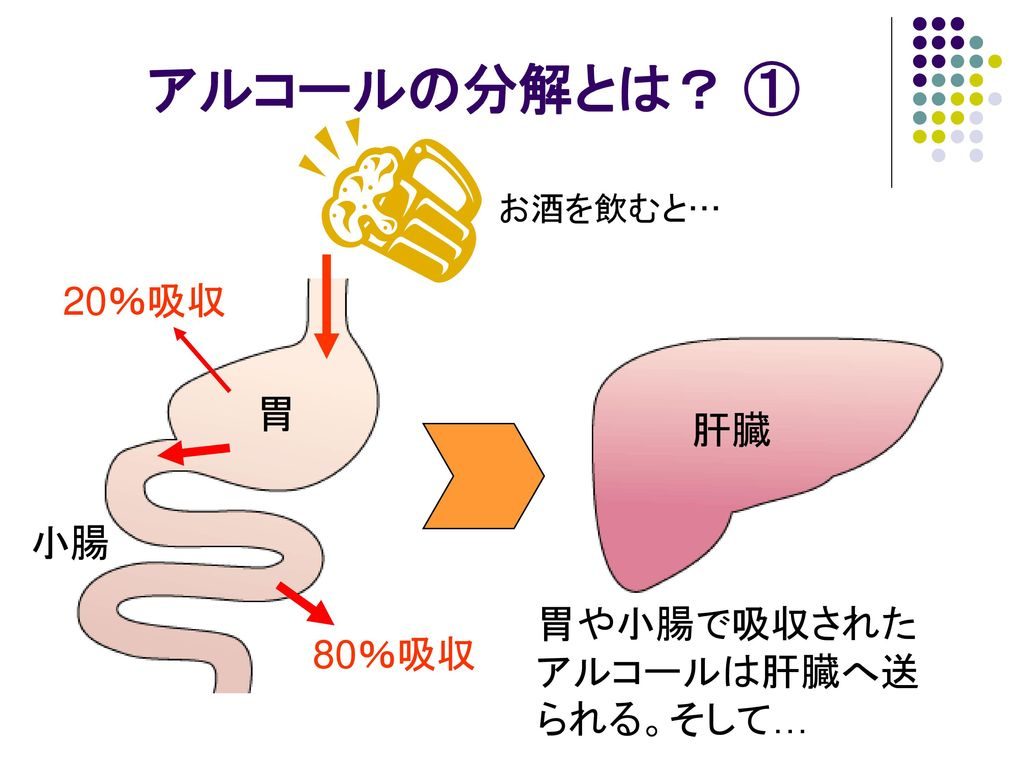

アルコールは、以下のように消化管を通って吸収されます

お酒の吸収と代謝 | 高橋医院

• 胃:約20%(スピードゆっくり)

• 小腸:約80%(スピード早い)

つまり、胃でもある程度の吸収が行われますが、大部分は小腸で吸収されます。

※逆に考えると胃で吸収されてしまうと言うことです。

ただし、「どれだけ胃に留まっているか」がその後の吸収スピードに大きな影響を与えます。

アルコールの吸収速度は、胃の中の状態によって大きく変わります。

空腹時は吸収速度は速く酔いやすい

食後や食事と一緒に吸収速度はゆっくり

胃に食べ物があると、アルコールの小腸への移行が遅れるため、吸収速度が緩やかになり、酔いにくくなります。

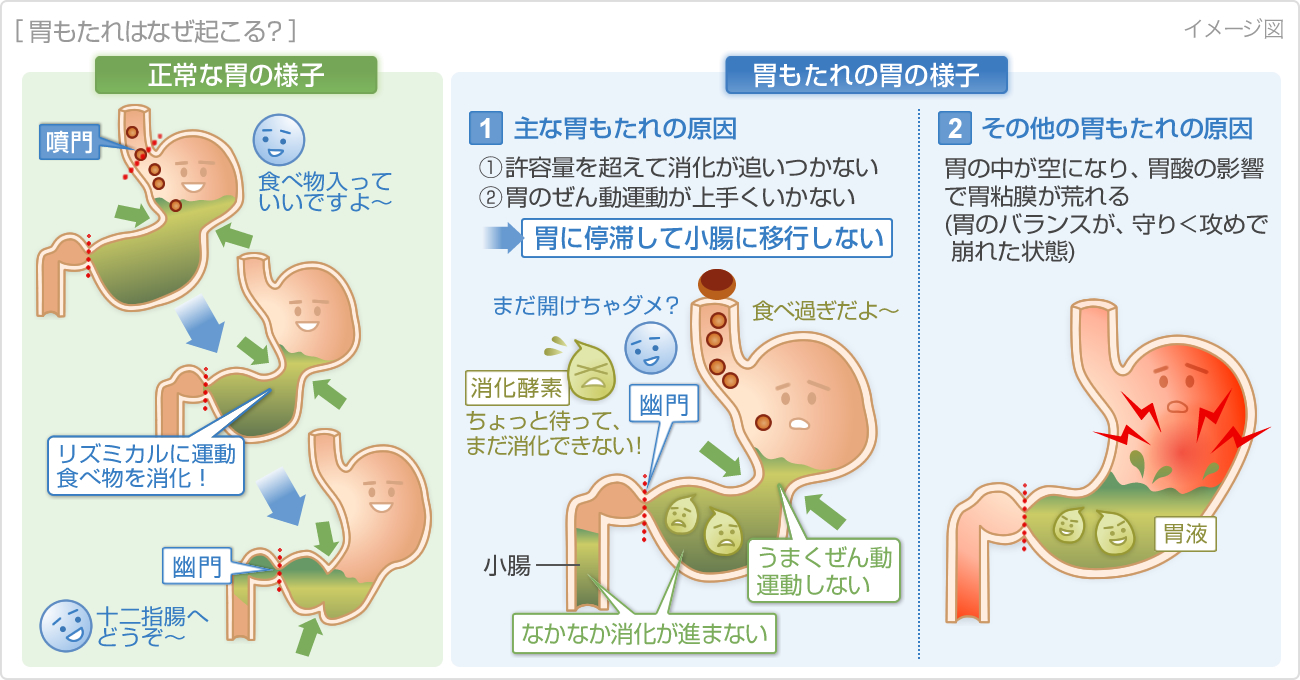

アルコールの飲み過ぎや食べ過ぎは以下のような胃の不調が起こることがあります

• 胃酸の分泌が過剰 → 胃もたれ、胸やけ

• 胃粘膜の刺激 → 胃炎や胃潰瘍

• 消化不良や吐き気

また、過度の飲酒は急性胃炎を引き起こし、強い痛みや嘔吐を伴うこともあります。

つまり自分の胃酸により不調を起こす言うことですね。

胃への負担を減らしながらお酒を楽しむためのポイントは以下の通りです

• 食事と一緒に飲む(バランスの良い食事)

インスタグラムにて食事公開しています。(画像をクリック)

ご飯を抜く方は多い気がしますので。。。

抜かないように!!!

• 一気飲みを避ける

飲む量をこれだけとあらかじめ決めておく!!

• 水分を一緒にとる(チェイサー)

• 飲酒後は胃を休める(基本的に暴飲暴食しない)

胃への刺激が強いと、胃炎や胃もたれを引き起こす可能性があり、自分でその不調を起こしていることがほとんどです。

健康的にお酒を楽しむためには、食事と一緒に、ゆっくりと飲むことが大切です。

お酒を楽しむぐらいであれば健康に問題はなく、体のストレスにならないようにしましょう!!

©2023 TSUNAGARUCRAFT